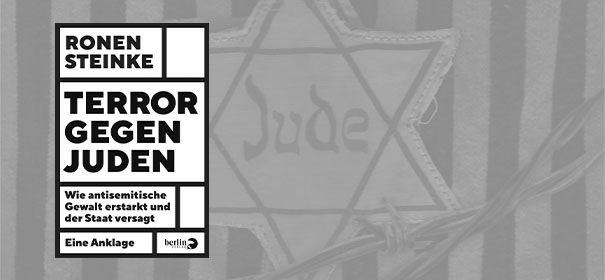

Der Journalist Ronen Steinke beklagt in seinem neuen Buch „Terror gegen Juden“ Antisemitismus und Staatsversagen. Ali Mete wirft einen Blick aus muslimischer Perspektive darauf.

Zugegeben, ich war skeptisch, als ich den Titel „Terror gegen Juden“ las. Auch der Untertitel „Wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt“ machte es nicht besser. Der reißerische Titel schmälert aber nicht den Beitrag des Buches von Ronen Steinke, Jurist und Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, das vor allem einen Einblick in die Gefühls- und Lebenswelt von Juden in Deutschland gibt, vor dem Hintergrund von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus.

Steinke schildert die alltägliche Angst von Juden in Deutschland. Eine reale Angst, die am Ende des Buches durch eine rund 90-seitige Liste mit hunderten Fällen von Grabschändungen, Angriffen auf Synagogen und Juden seit 1945 veranschaulicht wird. Ronen Steinke beschreibt teils offensichtlichen Antisemitismus, angesichts dessen sich jüdische Gemeinden, Geschäftsinhaber, Eltern und andere im Stich gelassen fühlen. Er analysiert Antisemitismus von rechter, linker und ‚muslimischer‘ Seite. Diese würden von Politik und vor allem von den Sicherheitsbehörden nicht ernst genommen, also nicht abgewehrt, sondern „seit Jahrzehnten verwaltet“ (S. 18). Das habe unter Juden zu Resignation geführt. Deshalb stellt Ronen Steinke vier Forderungen: härtere Strafen für Hasskriminalität, mehr juristische Sensibilität gegen antisemitische Argumente, ein besseres Vorgehen gegen rechte Polizisten und mehr Schutz für jüdische Einrichtungen.

All das kann genauso für Muslime gefordert werden. Der Autor erwähnt an mehreren Stellen, dass vieles, was er schreibt, auch auf andere „rassistisch Marginalisierte“ (S. 18) zutrifft. Judenfeindlichkeit sei wie Muslimfeindlichkeit. Aber auch ohne diesen expliziten Hinweis des Autors wird der muslimische Leser das Gefühl nicht los, dass einem die im Buch geschilderten Fälle bekannt vorkommen – an mindestens 25 Stellen.

So beispielsweise, als 1980 ein jüdischer Ex-Gemeindevorsitzender und seine Frau in ihrer Wohnung in Erlangen erschossen wurden. Die bayrische Polizei spekulierte erst über einen Agentenmord und Zeitungen berichteten nicht vom Mord an dem Ex-Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, sondern von der Hinrichtung des Ex-Adjutanten Mosche Dajans. „Als wäre es eine Kriegshandlung. Nahöstliche Rache. Fremde unter sich.“ (S. 9). Das erinnert unweigerlich an den NSU, den auch der Autor mehrere Mal nennt. Genauso erinnert es an die Serie von Moscheeangriffen durch PKK-Sympathisanten Ende 2018, die man nicht als solche wahrgenommen hat, sondern eher als nach Deutschland überschwappende politische Konflikte.

Ein anderes Beispiel ist das schwindende Vertrauen in die Sicherheitsbehörden. Dem Autor zufolge werden die allermeisten antisemitischen Straftaten nicht zur Anzeige gebracht. Wegen mangelndem Vertrauen in Polizei und Justiz. Ähnliches gilt für Opfer von islamfeindlichen Übergriffen. Dass in den vergangenen Jahren immer wieder rassistische Vorfälle innerhalb der Polizei bekannt wurden und jüngst sogar das Spezialkommando der Bundeswehr „KSK“ wegen solchen Vorfällen teilaufgelöst wurde, stiftet nicht gerade Vertrauen.

Maßnahmen, die Juden zum Selbstschutz ergreifen, würden, wenn sie von Muslimen ergriffen worden wären, höchst misstrauisch beäugt werden. Etwa, dass wegen der Bedrohungslage jüdische Gemeindemitglieder in einer speziellen Nahkampftechnik ausgebildet werden (S. 41). Oder dass Israel wegen einer Serie von Angriffen auf deutsche jüdische Einrichtungen „Sicherheitsleute“ nach Deutschland entsendet (S. 44). Diese Beispiele würden im Falle von Muslimen oder bei einer Intervention beispielsweise der Türkei einem Skandal gleichkommen und dazu führen, dass die Loyalitätsfrage gestellt wird. In beiden Kontexten, dem muslimischen und dem jüdischen, gilt: „Es ist die Aufgabe des deutschen Staates, dies unnötig zu machen.“ (S. 44).

Eine strittige Frage ist die Rolle des Nahostkonfliktes bei der Strafbemessung, wenn es um antisemitische Aussagen und Handlungen durch Personen mit muslimischem Hintergrund geht. Der Autor vertritt die Position, dass Gerichte sensibler sein müssten, wenn Antisemitismus angeblich als Israelkritik geäußert wird. „Was Richter nie als Ausrede akzeptieren, als es einst von Linksradikalen kam, das nehmen manche heute mit erstaunlicher Nachsicht hin, wenn es von muslimischen Tätern kommt.“ (S. 84). Dass bei der Strafzumessung der persönliche Kontext zu berücksichtigen ist, lässt der Verfasser außen vor. Demnach wäre alles, was ein Muslim (mit Nahostbezug) über Israel sagt, antisemitisch, nur weil er Muslim ist.

Unstrittig ist, dass Muslime und Juden in Deutschland eine Heimat haben, die sie weder aufgeben noch Rechten oder anderen Extremisten überlassen dürfen. Das gibt Motivation und Hoffnung, um gemeinsam weiterhin gegen Hass und Rassismus vorzugehen. Jedoch muss der Staat die Voraussetzungen dafür schaffen und sich stärker engagieren. Sonst muss in wenigen Jahren eine weitere Anklageschrift geschrieben werden, diesmal mit dem Titel „Terror gegen Muslime“.