Eine neue Umfrage zeigt: Mehr als 80 Prozent der Muslime in Deutschland wollen bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgeben. Ihre Prioritäten, Erwartungen und die Rolle der Politik im Überblick.

Vor den Bundestagswahlen am Sonntag richtet sich der Blick die Stimmen der Menschen mit einem Migrationshintergrund, vor allem Muslime. Insbesondere ihre Wahlbeteiligung und politische Motivation sind von Interesse, da Experten zufolge die politischen Parteien diese Bevölkerungsgruppe in ihren Wahlkampagnen zu wenig berücksichtigen.

In einer aktuellen Umfrage untersucht die türkischsprachige Zeitschrift „Perspektif“, inwiefern muslimische Wähler, insbesondere aus der türkeistämmigen Gemeinschaft, zur Wahl gehen wollen und welche Themen ihnen am wichtigsten sind. Dabei lag der Fokus der Umfrage auf den Gemeinden der der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) in Deutschland. Die IGMG ist eine islamische Religionsgemeinschaft mit Aktivitäten in vielen verschiedenen Ländern und Regionen.

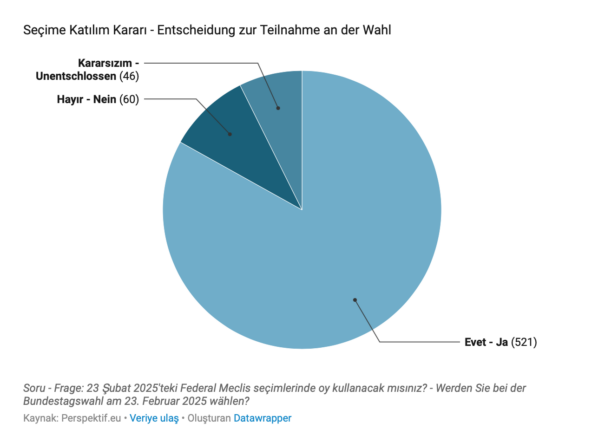

Die Umfrage, die zwischen dem 28. Januar und dem 10. Februar 2024 unter 627 wahlberechtigten Muslimen in Deutschland durchgeführt wurde, zeigt eine hohe Wahlbeteiligung. Insgesamt gaben 83 Prozent der Befragten an, dass sie wählen gehen möchten. Dies entspricht in etwa der Wahlbeteiligung von Wählern mit Migrationshintergrund, die laut der German Longitudinal Election Study (GLES) 2021 bei 88,4 Prozent lag.

Die Wahlbeteiligung der weiblichen Befragten war mit 88 Prozent noch höher als die der Männer (79 Prozent). Besonders auffällig ist der hohe Anteil junger Wählerinnen und Wähler: Fast die Hälfte der Befragten (47 Prozent) war zwischen 18 und 34 Jahren alt, was ein jüngeres Wählersegment im Vergleich zur Gesamtbevölkerung widerspiegelt. Der Anteil der über 55-Jährigen lag bei nur 12 Prozent.

Die Entscheidung zur Wahlbeteiligung hängt stark vom Bildungsstand der Befragten ab. 89 Prozent der Hochschulabsolventen erklärten, zur Wahl zu gehen, während es bei Realschulabsolventen 78 Prozent waren. Der Trend zeigt, dass Menschen mit höherem Bildungsniveau tendenziell motivierter sind, ihre Stimme abzugeben.

Die Motivation zur Stimmabgabe wurde ebenfalls abgefragt. Eine deutliche Mehrheit von 57 Prozent der Befragten erklärte, sie würden wählen, um „etwas zu verändern“. Für 32 Prozent der Befragten ist die Wahl ein staatsbürgerliche Pflicht. Nur wenige (6 Prozent) gaben an, aufgrund einer ablehnenden Haltung gegenüber den teilnehmenden Parteien oder der Überzeugung, dass Wahlen keine Veränderung bewirken würden, nicht wählen zu wollen.

Interessanterweise zeigt sich bei der Geschlechteraufteilung ein kleiner Unterschied: 62 Prozent der Frauen geben an, sie würden wählen, um Veränderungen herbeizuführen, im Vergleich zu 53 Prozent der Männer. Diese Differenz könnte auf unterschiedliche politische Prioritäten zwischen den Geschlechtern hinweisen, wobei Frauen verstärkt auf Veränderung ausgerichtet sind.

Ein weiteres zentrales Thema ist, welche politischen Fragen den Befragten am wichtigsten sind. Das Top-Thema ist „Religionsfreiheit und Rechte der Muslime“, das von 19 Prozent der Befragten vorrangig genannt wurde. Es folgten Wirtschaftsfragen mit 15 Prozent, Außenpolitik mit 14 Prozent und Bildungspolitik mit 13 Prozent. Die Themen rund um die Muslime und ihre Rechte haben für diese Wählerschaft einen besonders hohen Stellenwert.

Besonders bemerkenswert ist, dass in allen Bildungsgruppen Religionsfreiheit und die Rechte der Muslime vorrangig genannt wird. Dabei gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen, was die Bedeutung dieses Themas für die muslimische Wählerschaft insgesamt unterstreicht.

Die Umfrage zeigt zudem, dass soziale Medien die bevorzugte Informationsquelle für die meisten Befragten darstellen. 34 Prozent der Wähler geben an, sich über Social-Media-Plattformen über politische Themen zu informieren. Dies wird vor allem unter jungen Wählern deutlich, die soziale Medien häufig zur politischen Meinungsbildung nutzen. Im Vergleich dazu geben 24 Prozent an, nationale Fernsehsender und Zeitungen als Informationsquelle zu bevorzugen, und nur neun Prozent stützten sich auf Wahlprogramme oder Materialien der politischen Parteien.

Dieser Trend unterstreicht die Bedeutung von sozialen Medien für die politische Kommunikation und das Engagement von Wählern, insbesondere in einer zunehmend digitalen Gesellschaft.

Ein weiteres interessantes Ergebnis der Umfrage ist die geringe Parteizugehörigkeit innerhalb der muslimischen Wählerschaft: Nur sechs Prozent der Befragten sind Mitglieder einer politischen Partei. Dies kann als Desinteresse an den etablierten Parteien gesehen werden. Während 80 Prozent der Befragten aktiv in zivilgesellschaftlichen Organisationen oder Moscheegemeinden engagiert sind, bleibt das politische Engagement eher gering.

Die Umfrage zeigt klar, dass die muslimische Wählerschaft in Deutschland ein unterschätztes Potenzial darstellt. Trotz der geringen Parteimitgliedschaft und der weit verbreiteten Enttäuschung über die etablierten politischen Parteien, zeigt die Mehrheit der Befragten eine hohe Wahlbereitschaft und ein starkes Interesse an politischen Themen, die für sie von Bedeutung sind. Besonders Religionsfreiheit und die Rechte der Muslime spielen für diese Wählerschaft eine herausragende Rolle.

Die Ergebnisse der Umfrage machen deutlich, dass die politische Partizipation der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland eine zunehmend bedeutende Rolle spielen wird. Die hohe Wahlbeteiligung, die politischen Präferenzen und die Informationsquellen dieser Wählerschaft könnten den politischen Diskurs in Deutschland in den kommenden Jahren beeinflussen.

Die Perspektif- Umfrage liefert wertvolle Einblicke in die politische Einstellung und das Wahlverhalten der muslimischen Wählerschaft in Deutschland. Obwohl die Ergebnisse nicht auf die gesamte muslimische Bevölkerung verallgemeinert werden können, zeigen sie, dass die muslimische Gemeinschaft ein aktiver Teil des demokratischen Prozesses ist. Mit einer hohen Wahlbeteiligung und einem klaren Fokus auf Themen wie Religionsfreiheit und die Rechte der Muslime können diese Wählergruppen nicht länger ignoriert werden. Politische Parteien sollten sich dieser Entwicklung bewusst sein und bei ihren Kampagnen und Programmen stärker in den Blick nehmen.